主管單位:中華人民共和國文化和旅游部 登記機關:中華人民共和國民政部 成立時間:1991年1月

導航

藝術觀點

角柜計劃——一位人類學者眼中的鄉(xiāng)村振興

來源:

陳曉陽,過去十年主要從事人類學研究與社會參與式藝術實踐,她的項目及作品多以被遮蔽的社群歷史與現(xiàn)實展開,曾在廣州的城中村及郊區(qū)山村與志愿者組織、教學機構和公益組織合作,用在地展覽和研究性寫作等方式持續(xù)展開關于華南文化性的研究與再造工作。陳曉陽有著藝術家和人類學者的雙重身份,這使得她的項目既美麗優(yōu)雅,又有著學者的縝密嚴謹。

近日,在深圳華•美術館舉辦的“另一種設計”展中,陳曉陽和源美術館團隊向觀眾展示了幾件古雅多彩的角柜,這是他們在廣東樂明村實踐的“角柜計劃”展示部分。通過陳曉陽對角柜的敘述,觀眾了解到了角柜背后被遮蔽的鄉(xiāng)村系統(tǒng)以及“角柜計劃”的詳情。藝術中國記者對陳曉陽做了獨家專訪。

角柜計劃

角柜被發(fā)現(xiàn)時里面住著母雞 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:“角柜計劃”最初源自什么發(fā)現(xiàn)?

陳曉陽:十年前我和銀坎保老師曾經(jīng)合作過社會參與式藝術項目,這兩年在廣州從化流溪河源頭的樂明村因廣東綠芽鄉(xiāng)村婦女發(fā)展基金會的邀請,就共同發(fā)起了公益藝術項目“源美術館”計劃。一次田野調(diào)查過程中,我們非常偶然地發(fā)現(xiàn)了一個扔在雞窩里的破爛角柜,由于藝術家在視覺上的敏感性,當時眼前一亮覺得很驚奇,這個角柜非常富于裝飾感,甚至有點像南美民間的風格。因為角柜這種家具現(xiàn)在生活中比較少見到,可能城市一些家庭里有歐式角柜,用來放酒或裝飾,而樂明村在綠芽基金會進入之前,還是個留守村民年平均年收入只有2000元左右的貧困村,這讓我們意識到鄉(xiāng)村生活可能有被遮蔽的不一樣的側(cè)面。

角柜主人黃婆婆 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:為什么這個村子會有這么漂亮的柜子呢?

陳曉陽:我們也是順著這個問題找到了角柜的主人黃婆婆,黃婆婆告訴我們,這是八十年代中期她大兒子結(jié)婚時候請娘家弟弟幫做的柜子,用的木頭是自家山上的杉樹,砍下來切成板材曬干,再做成柜子。當時這個柜子中間曾用來放電視機,還會在上下層放一些酒或剩菜、糕點什么的,下面用來儲物,就像現(xiàn)在的餐邊柜。那時在村里,這是個比較常見的家具。

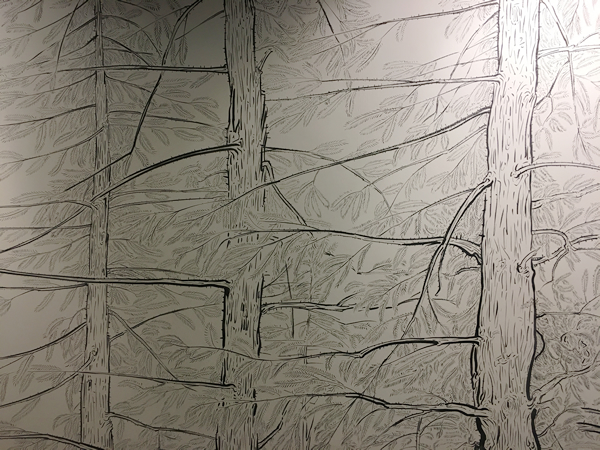

銀坎保繪制的杉樹壁畫 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:展墻上的那些美麗的樹林手繪畫,它們與角柜有什么關系呢?

陳曉陽:這堵16米的墻上畫的是杉樹是銀坎保老師現(xiàn)場繪制的,就是樂明村山上的原生杉樹,它是中國南方常見的速生樹種,過去是南方地區(qū)常見的家具用木料,我們發(fā)現(xiàn)的角柜就是用樂明山上的杉樹木材制作的。在我們的常識里,傳統(tǒng)的中式實木家具通常是上流社會和精英階層才用得起貴重物品,通常用酸枝、花梨、紫檀等名貴木材制作,但其實在改革開放之前的中國社會,民間同樣使用各種式樣的實木家具,不過是用相對比較便宜速生的杉木、雜木等做成,這些家具同樣環(huán)保耐用,有些款式也樸素大方,風格并不比現(xiàn)在非常流行的北歐實木家具差,最重要的是這些實木家具同樣不含有我們現(xiàn)在擔心的甲醛等工業(yè)家具污染。后來我回想起來,我小時候在七八十年代,實木家具在周圍的生活中還是很常見的,很多人家里的柜子桌子有些是請木工來家里做,有些甚至是爸爸們親手做的,這種帶著家庭記憶和溫度的東西消失了非常可惜。

杉樹壁畫細節(jié) (圖片版權:源美術館)

藝術中國:為什么中國人的手工家具會慢慢消失?

陳曉陽:因為八十年代之后,大規(guī)模的工業(yè)化家具廠開始出現(xiàn),到處都是家具城,工業(yè)生產(chǎn)的家具價格相對比較便宜,購買也很容易,不用長時間等待。和機器大生產(chǎn)相比,鄉(xiāng)村木工在制作的速度和價格上都沒有什么優(yōu)勢,而且木工們發(fā)現(xiàn)去城里打工做裝修工人比作木工賺錢更容易,隨后作為手工藝的木工技術就慢慢冷落下來。

樂明山上的杉樹 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:當時村里人是怎樣打家具呢?

陳曉陽:我們順著問題慢慢發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)村過去的手工家具生態(tài),因為那時候如果要做家具,通常是請木工師傅到家里,師傅有些是附近的,有些是游鄉(xiāng)的木工,樂明村也有來自江西湖南的木工。主人家好酒好菜招待,師傅根據(jù)主人家需要的尺寸和需求慢慢做。如果不喜歡這個花紋或框子,師傅可以換一個;需要什么額外的功能,不麻煩的話也會考慮增加一點變化,所以每家家具有相似點也有不同之處,非常生動。而且因為作為原材料的杉樹就產(chǎn)于自家山上,不用遠距離運輸,家具本身堅固耐用,也不會隨意被丟棄產(chǎn)生大量消費垃圾,用今天眼光來看非常環(huán)保,也說明那時是尊重個體、敬畏自然的時代。

村民家里收藏的老工具 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:按現(xiàn)在說法就是定制家具,太奢侈了!

陳曉陽:是的,非常非常奢侈!現(xiàn)在誰會請一位設計師到家里,好酒好菜伺候著,按你家要求設計制作呢?那個時間成本已經(jīng)無法估量了,還有本次展覽中展示的木工工具,里面有很多復雜剖面的線刨,木工師傅可以用這些工具做出各種富有趣味與裝飾感的家具紋樣,包括涂裝這個角柜的色粉也是礦物的,現(xiàn)在都不太容易找到了。

角柜計劃 參加華·美術館另一種設計展覽 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:你們后來仿制了這件舊角柜,這是出于什么考慮呢?因為它很美嗎?

陳曉陽:我們當時覺得發(fā)現(xiàn)的這個鄉(xiāng)村實木家具制作的系統(tǒng)很迷人,希望可以分享給大家,這就需要從我們的調(diào)研中找到一個有趣的媒介串聯(lián)起一系列的故事,而角柜就是這個故事中關鍵的主角,我們也許可以從這個真實的故事中探索出更生態(tài)環(huán)保的理念,當然我們并不需要去恢復過去的生活系統(tǒng),而是將這個系統(tǒng)中有價值的部分連接延續(xù)到未來。現(xiàn)在我們主要通過源美術館的平臺和渠道傳播推廣,借助當代藝術的觀念和形式,以我們發(fā)現(xiàn)的這個富有神奇魅力的角柜為索引,將設計師、收藏家、藝術家、藝術愛好者都帶進討論中來。

這個角柜不是美,而是很神奇,比如我們用現(xiàn)代設計和手工相結(jié)合的方式去復刻角柜,發(fā)現(xiàn)它的開料和形態(tài)其實非常復雜,現(xiàn)在的人肯定懶得這樣去做一件小家具,例如這兩根轉(zhuǎn)角立柱,既非正方形,也不是鉆石形,我們花了很長時間研究都找不到準確的尺寸,最后是從老柜子上切出截面像解剖一樣分析,才弄清楚過去木工師傅用手藝探索出來的結(jié)構,最終把整個尺寸和空間復刻出來,這個過程我們用了一年的時間,這次展覽還帶來研究過程中的一個錯版柜,讓公眾了解角柜及其背后的民間實木家具的文化生態(tài)系統(tǒng)。

現(xiàn)在村里人看到我們重視角柜,也紛紛把家中或發(fā)現(xiàn)的老柜子老家具給我們看,后來還陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了比最初的角柜更好看、更有細節(jié)的柜子,這些新發(fā)現(xiàn)也被整合到新的角柜的最終設計里,現(xiàn)在我們看到的新開發(fā)角柜比我們發(fā)現(xiàn)的那個角柜在形式上已經(jīng)更完整也更美好。

小馬寶莉版角柜 兔醫(yī)生訂制 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:這次展覽中幾個柜子樣式相同,但顏色各異,他們都是誰設計的?

陳曉陽:我們有很多設計圖,這次帶來的是已經(jīng)做出來的四款新柜子,是雷華老師用實木手工制作出來,我們用德國環(huán)保覆蓋色木蠟油涂裝的。這件是樊林老師定制的,她是我們項目的觀察和研究者,當時我?guī)?span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">樊老師去村里發(fā)現(xiàn)的柜子,她也覺得很驚艷,甚至覺得它很“弗里達”,后來樊林老師提供了一張弗里達穿著墨西哥服裝的照片給我們,設計師就根據(jù)那個配色設計出這個款式。我自己定制了一件青銅色和金色的柜子,源于我的一件青銅作品“空城紀”,除了青銅色涂裝,還貼有98k的純金箔,這種配色通常在制作傳統(tǒng)神像佛像采用的工藝,很有戲劇性。那一件是依據(jù)銀坎保老師的行為作品圖片上玻璃折射的光譜色彩設計的。還有一個角柜是我女兒定的,她很喜歡動畫片小馬寶莉,我們請設計師通過色彩分析套在角柜上面,希望孩子們也可以參與進來,讓大家了解做公益也可以很有趣,這兩天大家的反饋里倒是這個卡通配色的柜子最受歡迎。

源美術館為村民開設的木工工作坊 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:“角柜計劃”在展覽之后如何實施開展呢?

陳曉陽:我們新開發(fā)的定制角柜原型可以用來展覽傳播,也可以出售用于公益收藏,收藏家可以按自己喜好定制專屬于自己的柜子,藝術家們則也可以在原型上繼續(xù)創(chuàng)作自己的作品。相關的費用將用于支持“角柜計劃”里包含的鄉(xiāng)村木工技藝再造的培訓,同時購買收藏角柜的藏家也可以去山上一起學習簡單的木工技術。這些公益收藏的收入直接捐入綠芽基金會的源美術館專項基金,不是商業(yè)性的銷售,盈利部分將參與推動整個項目繼續(xù)發(fā)展運作下去,我們也希望通過展覽的宣傳尋求到新的支持和合作方,在推廣上給我們更好的建議,讓更多關心公益關心鄉(xiāng)村原生態(tài)手工藝的人們參與這個項目。

角柜技術研討 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:是否可以理解為,城市興起的木工活動是我們對過去物品和傳統(tǒng)工藝價值的再認識?

陳曉陽:我們看到一個趨勢,現(xiàn)在國內(nèi)愛好木工的城市人越來越多。不只是中國,國際上也出現(xiàn)很多反思手工藝DIY的潮流,近十年來在美國有一個maker movement,逐漸演變?yōu)樵絹碓蕉嗟膼酆谜撸芏鄲酆谜呒依锏能噹炖锉桓某赡竟し浚锩嬗泻芏嗄竟すぞ撸@些白領們閑暇時間就會在家做木工,像做園藝一樣緩解高速的城市生活帶來的壓力。手工具有很強烈的自然屬性,天然帶著安撫和慰藉的功能,人在手工中獲得愉悅不是光靠身體,通過物與自然重新連接,而且人本身有生物性的一面,決定了當我們撫觸到木料時從內(nèi)在涌現(xiàn)的溫暖而愉悅感。

鄉(xiāng)村計劃與教學

源美術館已經(jīng)改造完成的龍眼工坊 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:我最早聽說“角柜計劃”是從“源美術館“計劃中得知的,當時是怎樣的情景?

陳曉陽:我們團隊參與者很多,很多也是各界大牛,有設計監(jiān)造廣州東塔西塔的RBSf結(jié)構工程師團隊、美術學院的建筑系教授錢纓、藝術史學者樊林教授、人類學家夏循祥,當然還包括綠芽基金會的駐地項目團隊。樂明村因為在水源地,政府保護不允許過度開發(fā),生態(tài)很好,溪流環(huán)繞,叢林茂盛,村里還有老的祠堂廟宇。2016年冬季,為了測試項目的可行性,我們邀請了幾位國內(nèi)的藝術家朋友普耘、李響、瑪麗、游其、許越來到樂明參加為期一個月的駐地創(chuàng)作計劃。當時為了讓村民拉近與藝術的距離,在展覽開幕時,還邀請了當?shù)氐姆沁z民俗“貓頭獅“來采青賀喜,村民想著反正有舞獅就跑來看,之后發(fā)現(xiàn)還有其他藝術作品,就很自然去觀賞,因為創(chuàng)作中的素材都來自村里,比較親切,村民們發(fā)現(xiàn)藝術其實也沒有那么復雜,也并非很難理解。

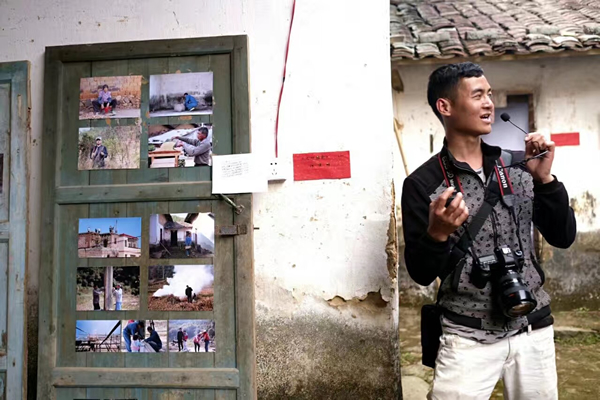

龍眼駐地計劃開幕 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:在“源美術館”計劃之前您還有“南亭研究”,當時引起了很多關注,這是一個什么項目?

陳曉陽:在我讀人類學博士的學習過程中,曾和幾個媒體的朋友一起發(fā)起了一個志愿者項目“藍田計劃”,最初我們是想讓年輕人對廣州本地的文化和鄉(xiāng)村社區(qū)有興趣,就帶領他們一起去發(fā)現(xiàn)七八百年歷史的瀝滘村,當時也是用在地展覽的方式宣傳的,這個項目志愿者不拘泥于某個學科或?qū)I(yè),很多作品都呈現(xiàn)了城市化進程中珠三角傳統(tǒng)村落的困境與危機。這個項目被媒體報道后反響非常好,對于專業(yè)教育而言也很有意義,因此我們學院雕塑系就決定引入本科教學,我借用博伊斯的社會雕塑理論銜接到雕塑系的教學架構中,以“南亭研究“為主題進行了多年教學,強調(diào)在地調(diào)研發(fā)現(xiàn)真問題再討論及傳播,之后這個課程就一直延續(xù)到現(xiàn)在。

陳曉陽在樂明 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:這些項目是否都與你教學身份相關聯(lián)?

陳曉陽:我前后幾個項目確實都有一些教育基因在里面。可能因為本身是教師,也意識到教育目前存在的問題很多,有很多知識、思考和討論光靠在象牙塔里空想是不解決問題的。所以我參與發(fā)起的這些項目都不是說教式的,而是體驗式、實踐式和啟蒙式的,大家在行動中去體悟問題的根源和解決之道。“南亭研究“課程目前也還在持續(xù),但學生們每年都畢業(yè)離開,沒法在社區(qū)中做落地實踐。所以后來綠芽基金會發(fā)出邀請,我也考察到他們已將社區(qū)工作的經(jīng)濟和理念基礎打好,我才嘗試用參與式藝術項目落地,希望能通過比較長的時間作出完整實踐并找到有價值的方法。

一起準備創(chuàng)作材料的樂明村民 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:您說的方法具體指什么呢?

陳曉陽:這種方法可能是將社區(qū)中的問題意識和被忽略的資源打開,找到把人、社區(qū)、生態(tài)、生產(chǎn)和經(jīng)濟都連接起來的方法,這里面有些關鍵的“物“很重要,這個也得益于人類學對社區(qū)和社群的理解。

人類學與城鄉(xiāng)文化公益

藝術中國:陳老師,你是雕塑藝術家,怎么想到要去做人類學研究?

陳曉陽:因為90年代以后,國內(nèi)雕塑家進入一個“黃金時代”,很多來自各地政府和公共機構的委托,創(chuàng)作各種城市公共雕塑,那時候我也做過很多公共委托項目。這些城市雕塑通常坐落在城市規(guī)劃里的公共空間里,例如一些城市的公共建筑、廣場,中間缺個擺設,就請雕塑家來做個雕塑,做的內(nèi)容一般是這個城市的歷史人物、神話傳說、著名特產(chǎn)等,有些時候還有一些比較空洞的抽象雕塑,這些作品和當?shù)厣鐓^(qū)生活并沒有直接關聯(lián),再加上有些官員的審美修養(yǎng)非常有限,我們的工作通常只是推薦一下哪個形狀好看些,適用哪種石頭、銅或不銹鋼的材料,完全沒有辦法用藝術為公眾創(chuàng)造一種公共生活。

藝術中國:因為城市雕塑的問題,由此你萌發(fā)了對人類學的興趣?

陳曉陽:也可以說是我在創(chuàng)作公共雕塑的實踐中遇到了問題,試圖從其他學科尋找突破口。就算我們是做公共雕塑的藝術家,可是也無法參與決定自家街口的空間景觀,很多城市雕塑那么難看,但卻巋然不動地放在那兒,沒有任何商量討論的可能,這是有問題的。所謂的公共雕塑、公共藝術,是不是只能以這樣的形式出現(xiàn)?順著這些問題,我開始閱讀公共空間理論,慢慢接觸了一些人類學家,我覺得人類學也許能把我原有知識系統(tǒng)串連起來。之后我碰到我的導師鄧啟耀教授,他正好也一直想招收有藝術實踐基礎的博士,后來我考上就開始了人類學領域的學習和研究。

藝術中國:你曾說人類學和藝術有非常大的差異,它主要有什么特點?

陳曉陽:我在學習人類學最初三四年時間里非常辛苦,因為藝術創(chuàng)作是對感知、感覺、表達系統(tǒng)的探索,不完全依賴理性工作。雖然人類學在人文社科學科里還屬于創(chuàng)造性的一種寫作,但是人類學的主要研究目標依然是去發(fā)現(xiàn)人類及其不同文化中普遍性、結(jié)構性的規(guī)律。所以我需要在理性和感性間反復切換,剛開始時的確很難適應,就像自己的左手和右手互相打架。人類學是社會科學,人類學家通常以某個社區(qū)或者群體為觀察對象,通過對某個群體的特殊或常態(tài)性文化結(jié)構去發(fā)現(xiàn)人性深層的不變的那個部分。大家比較熟悉的《菊與刀》就是關于日本文化性研究的的作品,人類學的作品很多,但是通常是學術著作,大眾接觸就比較少。

與藝術家普耘合作作品的樂明青年何燦明 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:你最早是從城市公共藝術的問題起步,為什么后來的項目都選擇在鄉(xiāng)村實施?

陳曉陽:因為和城市相比,鄉(xiāng)村社會相對來說比較簡單,是比較單純質(zhì)樸的熟人社會,相對而言比較容易看到社會實驗的成果。我們選的樂明村是個貧困鄉(xiāng)村,土地人口都不多,地理上也比較遠,開發(fā)商看不上這么小面積的土地,政府也贊同公益組織和專家們來參與扶貧,所以在這里如果有5-10年的時間去實踐,越來越多的參與者和我們一起,也許可以探索出一種不同的鄉(xiāng)村發(fā)展方法。

藝術中國:鄉(xiāng)建現(xiàn)在是一個熱門話題,而鄉(xiāng)村經(jīng)濟也是難以回避的問題,你的經(jīng)驗是什么呢?

陳曉陽:對鄉(xiāng)村來說當然首先是改善經(jīng)濟方式和生活方式的理念,而不是直接給予大量物和錢進行輸血式的扶持。社區(qū)營造首先需要有專業(yè)社工先熟悉當?shù)兀鍪痉缎缘馁x能工作,通過長期陪伴改變村民的思考方式,鼓勵他們內(nèi)在的建設能力的增長后,才是經(jīng)濟和資源上的鼓勵和扶持,這才能保證在外部支援退出后他們還可以自己運作。也要避免過度士紳化,我們的努力方向應該是把他們的某方面能力變成和我們接近,主動的思考并實踐,而不是把他們的地方變成我們的地方。

參與2016年駐地計劃的藝術家們 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:你們的項目計劃最終目是扶貧鄉(xiāng)建?

陳曉陽:鄉(xiāng)建是個缺乏主語的模糊概念,我們的工作不那么簡單,我們要建設的重點是人而不是鄉(xiāng),我們不只希望鄉(xiāng)村中弱勢的村民們改變,更希望改變城里人對鄉(xiāng)村有具體的認知,改變對鄉(xiāng)土社會的刻板印象。我們不只是去幫助他們,很多時候在當?shù)毓ぷ鲿r會發(fā)現(xiàn),鄉(xiāng)村也在幫助我們找到了一些久已忘懷的物與文化,所謂“禮失求諸于野”。

學習現(xiàn)代木工機械操作的村民 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:城市人在你們的計劃中會獲得什么收益呢?

陳曉陽:我們與綠芽基金會合作的平臺叫做“半鄉(xiāng)學堂”,理念是一半鄉(xiāng)村一半城。我們希望對接城鄉(xiāng)之間的優(yōu)質(zhì)資源,讓它們形成一個互動的有機結(jié)構。這個結(jié)構不是二元對立,城鄉(xiāng)割裂的,大家首先可以對話。城市人去鄉(xiāng)村,可能帶去現(xiàn)代的技術和理念,但是面對自然村民有時反而是老師,地方性知識讓他們懂得山上的花草樹木是什么種類,農(nóng)田里四季生長什么作物。我們以后的活動也可能會在農(nóng)產(chǎn)品收獲時節(jié)舉辦,大家可以去美術館看展覽的同時也去體會自然和生活的本源是什么?美的意義是如何與自然銜接而不是高高在上曲高和寡的?村民中本來也有具有藝術天分的人,當代藝術提出“人人都是藝術家”,村民更多是因為教育機會的不公平而沒有體察和覺悟藝術季審美的能力。將來即使美術館因為各種原因不存在了,希望我們留下的理念和思考還可以幫助他們。我們希望做的是授之以漁的工作,讓未來的鄉(xiāng)村有自己表達、自我建設的能力。

藝術中國:項目中形成的方法和經(jīng)驗對學院學生有什么幫助呢?

陳曉陽:我們現(xiàn)在有很多鄉(xiāng)村出身的大學畢業(yè)生,他們畢業(yè)之后并沒有很好的就業(yè)途徑只能在城市飄著,如果我們找到的系統(tǒng)能配上政府相應的政策、基金的支持,每一個鄉(xiāng)村里出來的讀過大學的孩子都有可能回地方,成為將來的社區(qū)精英,靠他們就可以把很多地方變得美好,而不用我們這些沒有土地之根的人干著急。

龍眼工坊航拍圖 (圖片版權:源美術館)

藝術中國:你覺得鄉(xiāng)村最缺少的是什么?

陳曉陽:我感覺鄉(xiāng)村里缺的還是教育,并不僅僅是兒童教育,跟讀大學相比鄉(xiāng)村可能更缺乏面向成人的技術教育。因此我們會以環(huán)保的手工藝來嘗試一些技能性教育的可能性,在技藝交流中,將各種事物與各種訴求關聯(lián)起來,這個判斷的來源是人類學視角中非常重要的整體觀,而不是頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳,開玩笑時會說人類學家是拔著自己頭發(fā)站在地球上空看世界的人。

藝術中國:你有多重的身份,人類學家、藝術家、教師,你更看重哪一個?

陳曉陽:我覺得都很重要,現(xiàn)在可以無縫銜接了。

(受訪人:陳曉陽 采訪人:劉鵬飛 錄音整理:王雅淋)

相關鏈接:中國東方文化研究會教科文專業(yè)委員會|中國東方文化研究會教科文專業(yè)委員會官網(wǎng)

主管單位:中華人民共和國文化和旅游部 中國東方文化研究會

承辦單位:中國東方文化研究會教科文專業(yè)委員會

廣告總代理:北京中聞視媒廣告有限公司

電話:010-67133538

郵箱:cneescc@163.com

京ICP備18040214號 中國東方文化研究會教科文專業(yè)委員會 版權所有 侵權必究

本站關鍵詞:中國東方文化研究會教科文專業(yè)委員會 | 中國東方文化研究會教科文專業(yè)委員會官方網(wǎng)站 | 東方文化研究會教科文專業(yè)委員會 | 東方文化教科文專業(yè)委員會