主管單位:中華人民共和國文化和旅游部 登記機關:中華人民共和國民政部 成立時間:1991年1月

導航

藝術沙龍

詹瀅繪畫新作 以材料激活傳統文化

來源:

展覽現場

鏡頭下,是怎樣都無法捕捉清楚的畫作,在黑暗的空間里,被燈光所掩蓋。無法被遮蔽的,是繪畫中的“靈韻”。

“瞻灜—詹瀅作品展”于2018年9月15日至10月11日在北京798藝術區橋藝術空間展出。繼2013年和2015年的兩次個展后,詹瀅仍保持著旺盛的創作力,本次新展共展出了22幅畫作,全部為藝術家在2017到2018年全新創作。在采訪中詹瀅提到:“我的每次個展呈現的都是新作,因為覺得自己不逼自己的話就會很容易懶惰了。”

《樂未央之二》局部 綜合材料 直徑50cm 2018年

《樂未央之三》局部 綜合材料 45x160cm 2018年

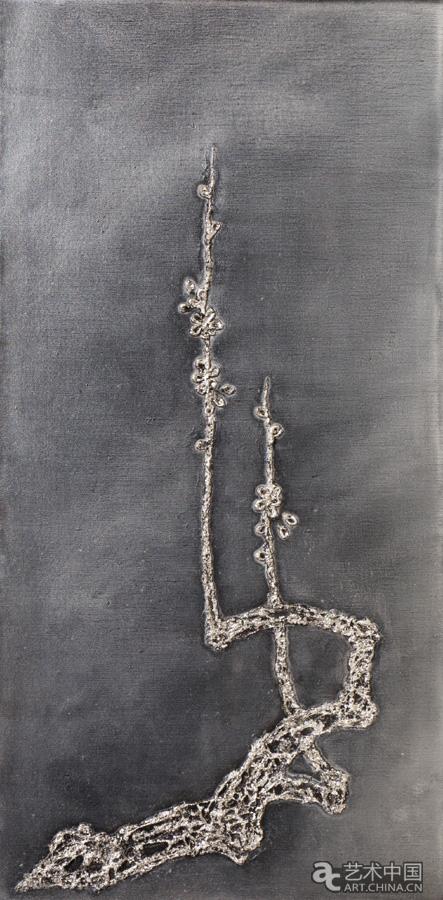

素描感與雕塑感

在新作中有一些作品看起來頗有意趣,稍遠些看像是素描畫,近看卻充滿浮雕感。藝術家并沒有特意去強調筆觸,《樂未央》中的石榴、《天香無味》中的枯荷、《夢侍霜天》中的傲梅,不是純粹能用線條畫出來的,只有加入特殊的材料才能表現出這樣的肌理和空間。從勃拉克(Georges Braque)在繪畫中加入拼貼后,畫家開始以新的材料代替補充那些無法用繪畫語言完全表述的藝術理念。對于詹瀅而言,特殊材料的使用也是必然。這種特殊的材料由水泥,金銀箔,紡織品等組成,她將繪畫中本身的二維平面延伸到了三維空間中,這也正是浮雕感的由來。背景虛化,或者說留白,暗指空間并不是真實存在,而是一種理想化的、神性的空間。

《天香無味》局部 綜合材料 2018年

《天香無味之一》局部 綜合材料 45x160cm 2018年

以新材料來代替畫筆可以說是詹瀅承繼中國傳統文化的一種方式。她賦予中國傳統折枝花鳥畫題材以時代的氣息,不同的材質表現不同的肌理與不同的效果。生長于工業化時代鋼筋水泥構成的城市森林之中,與其說她選擇了水泥這種材質,不如說是這種材質離現代人太近,近得讓人無法忽視。建筑是水泥的,道路是水泥的,連家居裝飾也流行起水泥的高級灰。這種堅硬的材質與折枝花的題材一相遇,那本來還有一絲嬌柔的梅花也有了鐵骨錚錚,根根豎起,直沖入天,傲然挺立,絕不彎折。紗布沾上水泥再覆上銀箔,待其氧化后,深深淺淺的灰層次分明又豐富,素描感也由此而來,枯荷栩栩如生,無夏荷的優雅,枯荷更多了幾分飄逸與灑脫,生命的終焉也有品格有格調。石榴本多籽飽滿,寓意豐收或多子多孫,而在詹瀅畫中,以麻布為石榴果殼,少了艷俗和鮮麗,卻為在枝椏上沉甸甸的石榴增加了生命的厚重和沉靜。無論是紗布還是麻布,詹瀅對布材質與效果的把握,源自她曾經做過服裝設計師的經歷。早在1995年的時候,詹瀅就獲得過“國際服裝青年設計師大獎賽優秀設計師獎”,做設計師時用布的經驗,在繪畫創作中被重新喚起。

《夢侍霜天之三》 綜合材料 90x45cm 2017年

《夢侍霜天之一》 綜合材料 直徑50cm 2017年

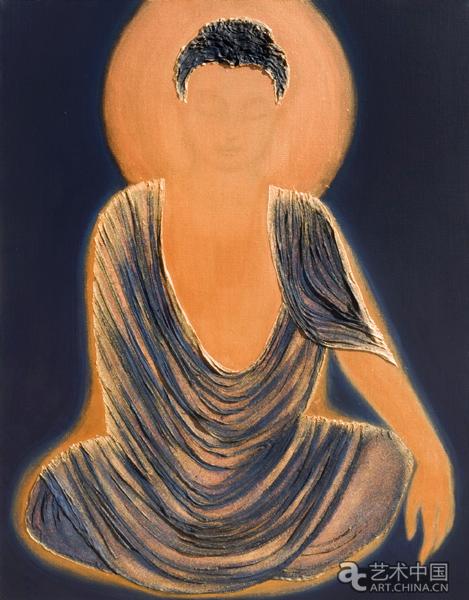

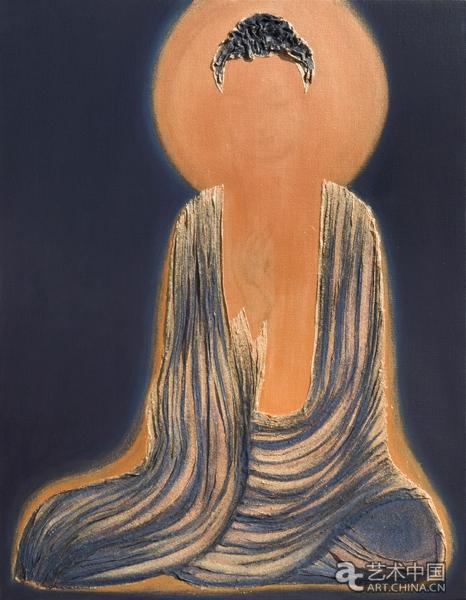

隱退的佛像

《如去如來》系列中,從名字來看,如來是佛祖釋伽牟尼的德號之一,意為“無所從來,亦無所去”。從古印度秣菟羅和犍陀羅風格傳入中國后,康僧會造像以載道,三國畫家曹不興見而創佛像畫,被稱為佛像畫之祖。后經曹仲達的曹家樣,張僧繇的張家樣,吳道子的吳家樣,乃至周昉的周家樣,佛像的造型與風格一直在演變。從四大石窟敦煌莫高窟、天水麥積山石窟、大同云岡石窟和洛陽龍門石窟的造像來看,佛造像在歷朝歷代在不斷發展變化。

《如去如來之一》 綜合材料 90x70cm 2018年

《如去如來之二》 綜合材料 90x70cm 2018年

在詹瀅的筆下,佛像衣褶稠密緊窄,有曹衣出水之風,了解到她曾去過云岡石窟去參觀學習,這種風格的承繼就不難理解了。云岡石窟多為北魏北齊造像,風格受古印度秣菟羅和犍陀羅的影響。詹瀅以金箔來著重塑造衣褶,佛像本身的面部卻做模糊化的處理,淡淡的勾勒幾筆,在燈光下幾乎消隱在大片虛空的背景之中。

詹瀅筆下佛像的面孔是隱退的,不同于中國古代雕塑和佛像畫中對于面孔都是著重刻畫。佛像風格都是有所指的,云岡石窟曇曜五窟和當時統治的五帝,龍門石窟奉先寺主佛指向武則天等,都和統治者相關。“每一時期的佛像都和政治相關,我想把這一關聯去掉。我更想在作品中表達人精神層面的東西多一些,不想用直白的形式層面的東西去禁錮精神內涵。佛像的形象不重要,重要的是精神。每個人心中的佛應該有自己的理解,千人千面。”佛像面孔隱退后,宗教性和神秘感也隱退了,留下的是精神與信仰。

《如去如來之二》綜合材料 150x90cm 2017年

《如去如來之二》局部

心中之山

“山,宣也,宣氣,生萬物,有石而高。”詹瀅到過很多山,一座山有一座山的性格,黃山奇峻又秀美,雪山豁達又空靈。“但我畫的是心中之山。”詹瀅在《鎏金江山》系列中用丙烯加國畫中的色粉作為顏料,以群青色做底一遍遍得罩染。上一遍顏色就要等它干了之后才能再上一層, 十幾遍之后顏色才會不止漂浮于表面,而穩定得呈現出一個普藍色的空間。如果說上一次個展中的《山之上》系列中還有一些現實之山的影子,這一次的賦彩《鎏金江山》系列,不再是中國傳統山水畫中可“臥以游之”的山。

《鎏金江山之二》 綜合材料 80x80cm 2018年

《鎏金江山之四》 綜合材料 45x160cm 2018年

橫看成嶺側成峰,詹瀅的山似乎有著水中的倒影,從另一個角度來看倒影也像山的一部分,連綿不斷,群山環繞。不可踏足的群山,漂浮在虛空之中,更像是藝術家內心中的一片凈土,是她心中的蓬萊仙山,不是任何一座山,也是任何一座山。“我更喜歡日出,因為日出是美好的開始,總是會帶來希望。”詹瀅筆下是沖破無邊黑夜后,日出東方的一剎那。她將胸中的萬千溝壑化為畫面中深深淺淺的紫色、藍色、金色,如霞光灑在山峰上的“金山照頂”,千變萬化而又縹緲灑脫。

《鎏金江山之五》綜合材料 80x80cm 2017年

《鎏金江山之一》 綜合材料 60x100cm 2018年

一梅一荷,一山一佛,中國畫對詹瀅的影響是無處不在的,或許說是中國傳統文化的影響更為貼切。在中央民族大學美術學院正式學習油畫之前,詹瀅從小就以國畫為啟蒙,家學也使得她有很多機會接觸戲劇等中國傳統文化。“我的骨子里還是中國傳統文化,中國畫的形式和和中國精神都對我的創作有影響。”傳統文化鐫刻在中國人的血脈之中,正是經年累月的積累,讓詹瀅找到了新的方式來激活中國文化的基因。

所以在詹瀅的畫中,沒有中國畫與油畫的界限,沒有繪畫與雕塑的界限,沒有精神與現實的界限。于她而言,一切都是水到渠成,再自然不過了。也難怪照相機無法拍清她的作品,這樣的靈韻要如何去捕捉呢?(文/孟媛)

觀眾觀看作品

相關鏈接:中國東方文化研究會教科文專業委員會|中國東方文化研究會教科文專業委員會官網

主管單位:中華人民共和國文化和旅游部 中國東方文化研究會

承辦單位:中國東方文化研究會教科文專業委員會

廣告總代理:北京中聞視媒廣告有限公司

電話:010-67133538

郵箱:cneescc@163.com

京ICP備18040214號 中國東方文化研究會教科文專業委員會 版權所有 侵權必究

本站關鍵詞:中國東方文化研究會教科文專業委員會 | 中國東方文化研究會教科文專業委員會官方網站 | 東方文化研究會教科文專業委員會 | 東方文化教科文專業委員會